“Come è potuto succedere che i migliori cervelli di questa generazione siano oggi impegnati a farci cliccare su Internet?”. Da tempo questa bizzarra domanda mi frulla per la testa e finalmente ho trovato il libro che aiuta a rispondere.

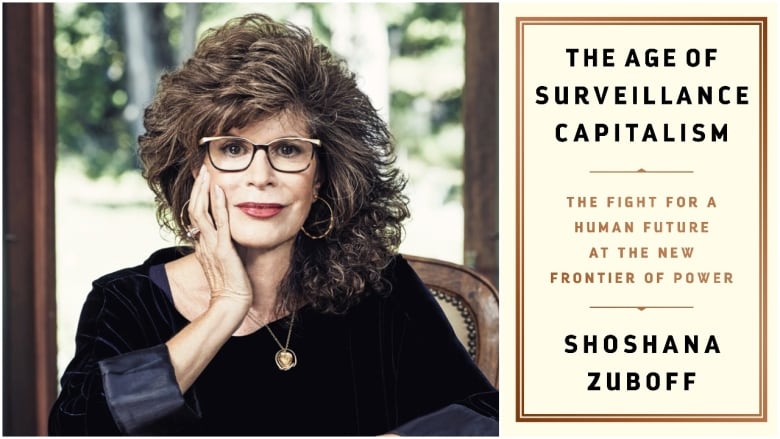

Il libro è The Age of Surveillance Capitalism (“L’epoca del capitalismo della sorveglianza”, pubblicato a Londra da Profile, £25) che a mio parere è l’opera più coraggiosa e intelligente sull’economia digitale pubblicata fino a oggi (non ancora in Italia). L’autrice, Shoshana Zuboff, docente di Business Administration alla Harvard Business School, è una veterana dell’economia digitale: ha già pubblicato libri importanti (per esempio In the Age of the Smart Machine: The Future of Work and Power) ed è stata associata al Berkman Center for Internet and Society alla Harvard Law School.

Che cos’è il capitalismo della sorveglianza? La Zuboff lo definisce in vari modi: “una logica economica parassitaria in cui la produzione di beni e servizi è subordinata a una nuova architettura globale di modificazione dei comportamenti”; “una sciagurata mutazione del capitalismo contrassegnata dalla concentrazione di ricchezza, conoscenza e potere che non ha precedenti nella storia umana”; “un’espropriazione della sovranità dell’uomo”. Come si vede, il linguaggio è radicale (e forse un po’ troppo “militante”) ma l’argomentare è molto lucido.

Il “capitalismo della sorveglianza”, nella narrativa della Zuboff, ha una data di nascita, il 2001, e due padri: Sergey Brin e Larry Page, i soci fondatori di Google. La Zuboff non crede nel determinismo tecnologico. Al contrario, ritiene che tutto sia nato dalla particolarissima situazione che si creò a cavallo tra i due millenni quando esplose la bolla delle dot-com che tra il 1995 e il 2000 aveva portato l’indice del Nasdaq a quadruplicare il suo valore. Nel 2000 la bolla esplose e il valore di Borsa di centinaia di aziende andò in fumo. La ragione? Era ormai evidente che quel valore non si basava su alcun modello di business: era, appunto, una bolla.

In quel clima di emergenza finanziaria i due geniali fondatori di Google (che fino a quel momento poggiava su basi rigidamente etiche: “Don’t be Evil”, ricordate?) si accorsero di avere valanghe di dati che fino a quel momento erano stati buttati al vento, sprecati, dilapidati. Nella loro tesi di laurea i due avevano escluso che avrebbero mai violato la privacy degli utenti, ma in quell’occasione, di fronte alla crisi finanziaria, ci fu una sorta di sospensione dei principi, come nello stato di emergenza di una guerra.

Page e Brin intuirono che quei dati potevano essere usati per predire il futuro: analizzando dove hai cliccato in passato posso prevedere dove cliccherai in futuro e vendere questa previsione ai pubblicitari. È il momento in cui il settore pubblicitario cambia in modo radicale: nasce un nuovo mercato dove si scambiano “futures” (contratti a termine) che scommettono sui comportamenti delle persone. Zuboff li definisce “futures comportamentali”, cioè scommesse sui comportamenti degli utenti. Nasce allora – 17 anni fa – il capitalismo della sorveglianza, che ha prodotto le aziende più profittevoli, più potenti, più dominanti della nostra epoca. Un capitalismo basato su un immenso database che descrive il futuro degli esseri umani.

Zuboff dice che la coppia Brin-Page sta al capitalismo della sorveglianza come Henry Ford sta al capitalismo manageriale (che lui stesso inventò a Detroit nel 1913). Il Potere del nuovo capitalismo della sorveglianza non è quello duro, inflessibile, tipico del primo capitalismo industriale. È il potere di sapere tutto su di noi, non solo come singoli individui, ma come collettività, come massa fluttuante che continuamente muta e si riorganizza ma che può essere prevista, influenzata, modificata nei propri comportamenti individuali e collettivi.

Quando lanciarono la loro sfida, Brin e Page si trovarono davanti una strada spianata. Negli anni Novanta l’economia digitale si era diffusa in un clima che considerava il web un territorio vergine da preservare dall’intervento “liberticida” dello Stato. Chiunque si azzardasse a parlare di “regole” sul web veniva tacciato di essere un fascista. Quella cultura coniugava il neoliberismo reaganiano con la logica libertaria dei figli dei fiori, due tradizioni che nella Silicon Valley andavano a braccetto.

Da sempre il potere inventa una narrativa per giustificare il proprio predominio. In questo caso la narrazione di Google (e dei suoi emuli: Facebook, Microsoft, Amazon e gli altri) suona così: il mondo nuovo è completamente diverso da quello vecchio, noi vi diamo servizi gratis, colleghiamo il mondo, creiamo nuove comunità, democratizziamo la conoscenza… Tutto vero ma, secondo la Zuboff, solo un pezzo di verità, la parte emergente dell’iceberg. La parte sommersa è il prezzo che paghiamo per questa trasformazione. Ma “niente regole”, nel Far West digitale come in quello della realtà ottocentesca significa che il più forte vince, e i più deboli vengono schiacciati.

E siccome la scommessa è produrre previsioni sempre migliori, a questo scopo è indispensabile raccogliere ogni tipo di dati. Non solo online, ma offline, nella vita reale, grazie a ogni genere di sensore, ogni telecamera, ogni registrazione audio.

Un tempo, quando compravamo un elettrodomestico (una tv, una radio, un termostato per regolare la caldaia), tutto restava all’interno della casa. Oggi Netflix sa esattamente che cosa vediamo, quando, con quale frequenza. Facebook conosce tutti i nostri amici e li vende ai pubblicitari. Per installare Nest, il termostato di Google, è necessario firmare una liberatoria che in pratica corrisponde a un migliaio di contratti relativi alla privacy perché Nest è il punto centrale (nella strategia di Google) che può collegare una miriade di altri servizi: le luci di casa, l’allarme antincendio, l’allarme anti scasso, l’auto e così via. Ognuno di questi servizi è autorizzato a fornire a terze parti i nostri dati e ognuna di queste li fornisce ad altri. La nostra vita è in vendita. Senza regole, o meglio, grazie a regole che negli anni sono state progressivamente modificate a vantaggio dei colossi del web. Basti pensare che nel 1996 la funzione dei cookies era contestata: nel giugno 2000 l’amministrazione Clinton aveva bannato i cookies da tutti i siti federali e nel 2001 tre leggi al Congresso includevano disposizioni per regolarli. Poi è tutto è svanito. I nuovi potenti aggirano il consenso degli utenti, registrano ogni mossa in rete, realizzano psicografiche, vendono previsioni sempre migliori sul nostro comportamento.

Tutto ciò produce asimmetrie senza precedenti nella conoscenza e nel potere (che di conoscenza si nutre). I capitalisti della sorveglianza sanno tutto su di noi, accumulano enormi quantità di conoscenze, predicono il nostro futuro e grazie ai loro “doni” ci abituano a essere seguiti, analizzati, controllati. Le pressioni competitive producono continui cambiamenti che modellano il nostro comportamento su larga scala. Tutto ciò induce ciascuno di noi ad alzare cinicamente le spalle: “In fondo non ho niente da nascondere”. E le predizioni pubblicitarie sono solo il primo capitolo della storia. Queste tecniche possono essere applicate anche ad altri settori, come ha dimostrato il caso “Cambridge Analytica”.

L’analisi della Zuboff è cruda, radicale, per molti versi estremista. Per esempio quando afferma che “così come il capitalismo industriale ha trasformato i beni naturali in commodities, il nuovo capitalismo della sorveglianza sta trasformando la natura umana in una nuova commodity”. Il vecchio capitalismo si basava sull’estrazione delle materie prime, “ora è la natura umana a subire un processo di estrazione”. Qualcuno ha scritto che se noi non paghiamo per un prodotto (come spesso avviene online), allora siamo noi il prodotto, ma la Zuboff dice che si tratta di un’analisi inaccurata: “Noi non siamo il prodotto, bensì “i giacimenti che forniscono il materiale grezzo”.

Qualcuno potrebbe suggerire che la Zuboff si lascia trascinare dal gusto delle metafore. Può darsi, ma nella sua analisi ci sono punti solidi che a mio parere colpiscono il bersaglio. Ha ragione quando afferma che una concentrazione di conoscenza come quella accumulata dai grandi del web non ha eguali nella storia del mondo e ha creato un’asimmetria (tra loro e tutti gli altri) che non è compatibile con la democrazia. Perché chiunque abbia una conoscenza così intima e profonda della società nel suo insieme può usarla in modo unilaterale per obiettivi che neanche possiamo immaginare (Cambridge Analytica docet). Nella seconda metà del Novecento i governi degli Stati democratici hanno creato precise norme per regolare il mercato della stampa e delle televisioni (quote di mercato, campagne in periodo elettorale…): perché nulla si sta facendo oggi per regolare un settore infinitamente più potente e capillare?

La Zuboff ha anche ragione da vendere quando sostiene che oggi i tecnici che progettano gli algoritmi sono giovani softwaristi che non sanno nulla della società e della psicologia delle persone, si limitano a ragionare in termini di risposte statistiche alle sollecitazioni che subiamo (e al loro contenuto economico) non avendo la più pallida idea del reale effetto che tutto ciò ha sulla società e sulla mente dei singoli.

Il motto della Fiera mondiale di Chicago, nel 1933, era: “Science finds, industry applies, man conforms”, la scienza trova, l’industria applica, l’uomo si uniforma. Bisognerebbe che la smettessimo di uniformarci e che – di fronte a questa rivoluzione che fino a oggi abbiamo accettato passivamente, senza coglierne le reali dimensioni – cominciassimo a ragionare sul che fare per cambiarla. Come accadde ai tempi del primo capitalismo industriale, quando negli Stati Uniti furono introdotte regole antimonopolio grazie alle quali fu possibile spezzare i grandi trust. La parola chiave è “regole”. Ancora oggi alcuni soloni che discettano di democrazia digitale inorridiscono all’idea che su Internet possano essere applicate restrizioni di qualsiasi genere. Ma in un mondo senza regole c’è una sola certezza: a vincere saranno sempre i più forti.